考える力は3歳になると急速に進みます!

考える力が急速に進む3歳は、今までのまねる時代(母子共生期)から自分で考え、自分で主張し、自主的に行動する(思考期)に入ったのです。

つまり、考えれば考えるほど思考力(知能)は伸びていく時期になったということです。

この時期、親や教師の強制からではなく、自分の目で見て、自分の耳で聞き、自分の心で思い、自分の頭で考える。他の誰でもない自分の躍動感を育むことは、とても大切なことです。

子供は興味のあることには驚くほど集中して取り組みます。

この取り組みの中に注意深くものを見る力や、じっくり取り組む姿勢(集中思考)、柔軟な思考力(拡散思考)が自然にそなわってくるのです。

この知能が人間としてたくましく生きていく力をつくっていくわけです。

「できた・できないの結果ではなく、数えきれない試行錯誤(経験)を重ねながら、まず自分の力でやってみる、そして考えることが有効な手段であることを理解させることができる」ということが、このSIあそびの最も特徴的な点です。

先生は、競争させる、急がせる、否定する、命令することを言わないようにし、自分自身で考えさせて「自由にのびのび」と遊ぶよう見守り、おもしろかったという満足感を大切にしています。

←

SIあそびとは?

SIあそびの内容

→

「SIあそび」の実際の内容を説明します!

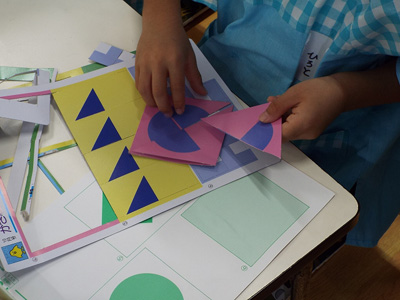

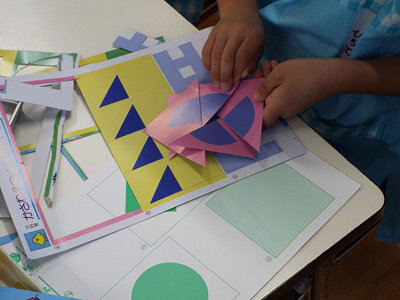

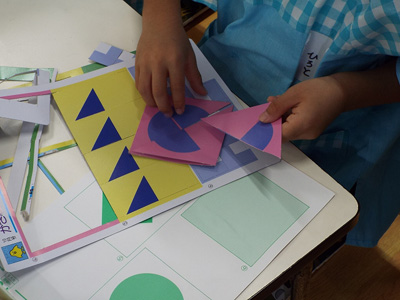

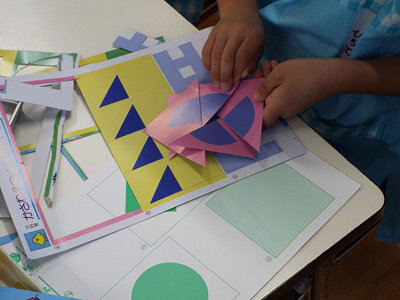

袋から教材を探し出す 「なんだろう」 「わあ!おもしろそう」・・・。

先生の工夫を凝らした教材と、楽しい働きかけと、遊びの予測に子供たちはだんだんイキイキと反応するようになっていきます。これを「導入」と呼びます。

カードをはずす、リングにはめる、モールで閉じる、のりで貼る、組み立てる・・・など、思考活動と合わせて手指をたくさん使います。手指は『第2の頭脳』といわれ、

手と目の協応作用は知能教育の大切なテーマ です。

子供たちは遅い子はゆっくり、早い子はより高次なものへ。それぞれの子供の思考の速度に合わせて取り組んでいきます。できる・できないという「結果」ではなく、取り組もうとする姿勢「過程」を重視する、いわゆる「見守る姿勢」で接します。

子供たちは驚くほど集中して取り組みます。年長・年中児は50分間、年少児でも40分間、1つのことに集中します。

子供はおもしろいことにはトコトン集中するのです。 知的好奇心や探究心に揺り動かされて、やりたいからやるのです。

普段見られないこの集中力が大切です。これが持続力につながります。

「これでいいの?」

「よく考えてくれてるね、自分の考えでやっていいんですよ」

子供の考えを受け入れ、子供の考えに任せるということは、子供を信頼することです。

信頼された子供は、例え失敗しても自分の力で修正しようと努力します。

子供は自分で考え、自分で気付く力を持っています。

「あ!わかった!」と子供が自分の力で考えて解決策に気付きます。

教えられたものは忘れますが、自分自身で発見したものは忘れないと言われるように、子供は喜びを持って自らの発見を自分の力にしていきます。

「SIあそび」では思考速度を競うようなことや、他と比較することを極力避けるようにしています。

でも、早くできた子供を自由に遊ばせたりはしません。子供の思考の深まりに即して、だんだん高次な内容の教材を提供していきます。これを「発展」と読んでいます。

困惑、矛盾、難渋などの場面に出会って、子供の知的好奇心はますます高まるようです。

教材は先生がその日の思考活動の続きとして遊べるものを用意し、個々の思考能力の上に挑戦させる場合と、ゲームや発表などによって全体で思考させたりしています。

先生との応答があればあるほど、子供一人一人の中に、遊びへの参加意識が育っていきます。

保育の予定の終了時間には、もっとやりたいという次への期待感を持たせてきちんと終わります。

もっと・・・という気持ちを大事にしながら、何事にも終わりがあることを示します。

先生は提出された作品を採点し自分の指導方法の、あるいは能力を理解し、反省します。

子供ひとりひとりをよく知り、能力を引き出し、より高次へ促すため、指導計画をしっかり立て、計画の効果を把握し、次の指導に役立てます。

星の光幼稚園の教員は、SI保育専門教諭の指導を受け、研修を積み重ねて、自分で作る導入教材の研究、指導方法の研修、成長把握の研修など、子供たちに尽くす教育の研修体制を整えております。

←

考える力が進む年齢は?